「7400と74LS00と74ALS00の具体的な違いを教えてください」という質問なんだけど、今時7400なんて存在しているのかしらん。。。

たぶん1980年代のICだからねぇ、インタネットいろいろ探しても情報見つかるかどうか。。見つかったとしても、現在では直接的に役に立つ知識とも思えない。

と言う事は、この問題はきっと、ちゃんと授業に出席して講義を聴いていたか否かを試すモノだぁね。

とするとー、テキトーに答え探したとしても、ペケポン食らう可能性大だわねぇ。

一番いいのは、ちゃんと授業に出てる人のノートを見せてもらうコトだわw

|

ちなみに、ざっと探してみたらこんな資料があった。 ちなみに、ざっと探してみたらこんな資料があった。

1983年6月発行の、National Semiconductor社(通称ナショセミ)のアプリケーションノートNo.319で、

「Comparison of MM54HC/MM74HC to 54LS/74LS, 54S/74S and 54ALS/74ALS Logic」って資料。

え、タイトルが英語だって? 大丈夫、中身もネイティブの英語だからw

まぁ、英語の勉強も同時に出来ると思えばヨロシ(^^;

この資料って実は、74HCシリーズが出始めた頃に、それまでのバイポーラ74シリーズICと74HCとを比べたモノだわ。

残念ながら元祖74シリーズは載ってないね。

メーカーさんが出してるこういう資料って、そのメーカーさんの特定の製品に関する説明が主体だけど、けっこう基本的な部分から解説してくれてたりする。特に昔の資料は初心者に優しい資料が多かったりするんだけど、、、TTLなんかは廃品種になると同時に資料がサーバーから削除されてたりする、、もったいないよねぇ。

ま、せっかくここに貴重な資料があるんだから、グラフの解説くらい、しておこーかね。

グラフなら英語の本文を訳して読まなくていいし(^^;、それにグラフの見方を理解すことのは現在でも直接的に役に立つ。

ナショセミさん、無断使用になるけど、解説用ってコトでカンベンしてね(^^;

|

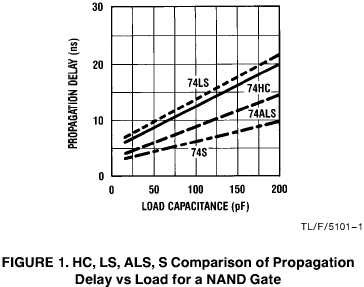

最初のページに載ってるこのグラフ。

横軸が出力の負荷容量で、縦軸が入力から出力までの信号遅延時間。

負荷容量を50pFとすると、74LSの10nsecの遅延時間に対し、74ALSは6nsecくらい。つまり、74ALSのほうが2倍弱速いってコトになる。

元祖74は、74LSより1割ほど遅かったような気がする。

このグラフはシリーズ間比較のための代表的な特性を示してるダケだから、厳密に数値を読み取っても意味がない。遅延時間なんで温度や電源電圧でも変化するからね。厳密な遅延時間は、個々のICのデータシートを見にゃダメだよん。

この資料、いっちゃん最初の図から、なんで負荷容量なんてヤヤこしいモンが載ってるかって?

容量ってのは、現実世界ではそれだけ重要なパラメータだってコトだわ(^^;

例えば、このグラフの負荷容量20pF以下の領域は、線が引いてない。

これは何故かってぇと、この特性を測定する装置と装置を繋ぐ配線が20pF弱の容量を持ってるから、それ以下の容量は計れないんだわ(^^;

|

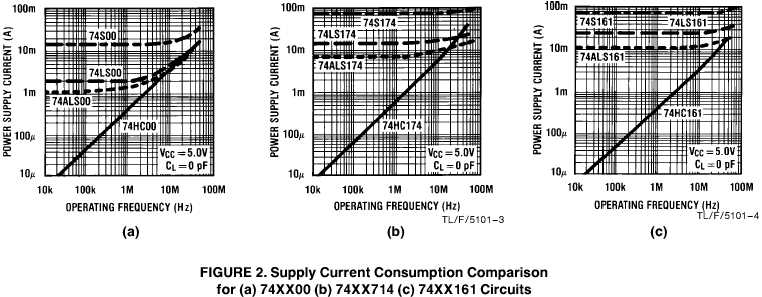

2番目に出てくるこのグラフ、横軸が動作周波数で、縦軸が消費電流。

右上がりの線ってコトは、入力信号の周波数が上がると、ICの消費電力が増えるってコトを示している。

元祖74は、74LSの2倍とか5倍とかの消費電力だったような気がする。

なんか74HCだけ線のカタチが違うって?

ICの消費電力は、「静的消費電力=入力信号が変化しなくても、電源が繋がってるダケで消費する電力」と、「動的消費電力=入力信号が変化するごとに消費する電力」の合計って考えれるさ。

静的消費電力に比べて動的消費電力が十分小さい動作周波数域だとグラフの線はほぼ水平になってて、動作周波数が上がって静的消費電力よりも多くなるとグラフの線は動作周波数に比例して増える右上がりの線になる。

74HCシリーズは静的消費電力がメチャ少ないから、このグラフの範囲だと右上がりの直線にしか見えていない。

ちなみに、動的消費電力って、実は「容量を充放電する電力」だったりする。

このグラフは「CL=0pF」って書いてあるから、ICの出力負荷容量はゼロ(何も繋がっていない)なんだけどね、ICの内部にも負荷容量や浮遊容量はあるのさ。

|

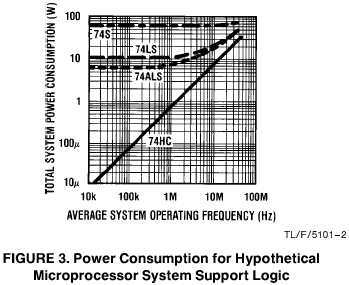

3番目のグラフ、これ図2と同じ内容なんだけど、各シリーズのICで何かのマイクロプロセッサシステムを組んだ時の、トータルの消費電力をプロットしているらしぃ。

縦軸の数値、100μWの上が1Wになってるんだけど、、どっちが正しいんだろ。

2番目のグラフから、74HC174は10kHz動作で10μA弱の消費電流と読み取れる。5Vで動かすと1個で50μW弱の消費電力になる。

てことは、このグラフのモトとなる回路はICを200ヶくらい使ってて、グラフの縦軸数値は上から100W、10W、1W、100mW、10mW。。。と考えるのが妥当だろうねぇ。

74シリーズでマイクロプロセッサシステムを組んで、それを3GHzで動かしたら、74LSだろーが74HCだろーが、3000Wの消費電力になるって読み取れるw

3キロワットの電気ストーブだもの、どんな巨大なファンで冷却したって、部屋ごと暖まっちゃうよw

まぁ、74シリーズのICじゃ遅いから、どうやったって3GHzでは動かないけどね(^^;

|

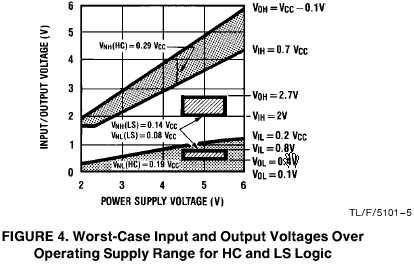

4番目のグラフ、これはちょっと難儀だね。

横軸は電源の電圧で、縦軸は入出力信号の電圧を示している。

ハッチングされた領域の、内側の線が入力電圧で、外側の線が出力電圧だよ。で、ハッチングされた領域は、同じシリーズのICを繋いだ時の、入力電圧と出力電圧の差、つまりIC間のノイズマージンを示している。

たとえば、74HCシリーズのICを4Vの電源で動かす場合で説明すると、

- ICの出力が'1'の時、ICは最低でも3.9V程度の電圧を出力します。

- 信号が入力されるICは、2.9V程度の電圧があれば入力を'1'と認識します。

- つまり、ICの出力から次のICの入力までの間で1V程度の電圧マージンがあり、この範囲の電圧変動ならちゃんと信号伝達可能です。

ってな具合に読み取れる。

この電圧マージンを食い潰す要因は、出力側ICの出力電流だったり、電源電圧の変動だったり、ノイズだったりする。

このグラフが他のグラフと違う点は、代表的特性じゃなくって、IC自体の設計値を示してるってコト。

設計値ってどゆコトかってぇと、「このICは、入力電圧が、このグラフのハッチング領域内に入ってるコトを前提として設計されています」ってコトだ。とーぜん入力が変化する途中の一瞬は、ハッチング領域から外れるんだけどね。

ちなみに、元祖74と74ALSは、74LSとほぼ同じグラフになる。

|

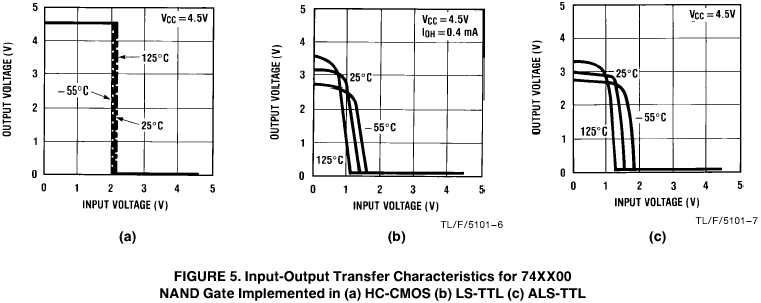

5番目のグラフ、これは横軸が入力信号の電圧で、縦軸が出力信号の電圧。1個のIC(74xx00=2入力NAND)の入力電圧と出力電圧との関係を示している。

NANDなんで、入力が'1'になれば出力は'0'になる、つまり入力電圧が上がれば出力電圧は下がる。実際、そういうグラフになっている。

入力電圧のある範囲で出力電圧がイッキに変化するっていう、デジタルICの性格が良く見えるよね。

アナログ回路で言えばコンパレータ、またはゲインの高い反転アンプ。

まぁデジタル回路と言っても、個々のゲートの中身は電流や電圧を直接操るアナログ回路だからねぇ。

実際に、うまく回路を組んでデジタルのゲートをアナログアンプとして使うコトも不可能じゃない。かなり特殊だけどw

74LSと74ALSは、スレッショルド電圧付近で入力が0.1V変化すると、出力は1Vくらい変化している。つまりゲインは10倍。

これが74HCになると、このグラフからじゃ読み取れないくらいゲインが高い。

でも論理回路に使うときは、入力電圧が多少変化しても出力電圧変化が少ない領域ダケを使うんだよ。

このグラフも代表的特性。図のタイトルの「Characteristics」は「性格」だ。「こんな風に変化するよ」ってな雰囲気を表しているダケ。例えば74HC00を多量に持ってきて、全ての74HC00が入力2.1Vで出力電圧が変化するかってぇと、そうではない。

この絵を見て「74LS00を1個持ってきて入力電圧を1.2V程度にしておけば温度計になるじゃん」なんて考えると、大ハマリします。。。

もひとつオマケ。上の74HCのグラフに、縦軸をゲートの消費電流としたグラフを重ねて見ると、74HCの隠れた特性が見えて面白いんだけどねぇ。。。

|

6番目のグラフは、ICが74xx08になってるダケで、読み方は5番目のグラフと同じなので、省略。

|

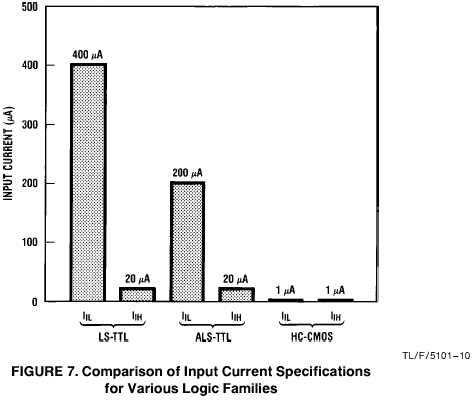

7番目のグラフ、縦軸は入力電流。

各シリーズのICの入力端子に、どれだけ電流が流れるかを示している。

ちなみにこれは代表的特性ではなく、ICの電気的特性の最大値。

一番大きい数値で、LS-TTLの場合の0.4mA。

単3乾電池だって1Aくらいの電流を流せるんだから、それと比べたら微々たるモンだけどさ、

これ、ICの入力の1本ごとにこの電流が流れる可能性があるんだ。

74LSシリーズのICを100個使った回路で、ICの入力端子が全部で300本あったら、これだけで最大120mAの電流になる。この電流は、もちろん、回路全体の消費電力の一部になる。

これを74HCシリーズに変えると、最大0.3mAで済む。

ちなみに、デジタルICの入力端子ってのは、「'1'か'0'かの論理の入力」であって、「電流の入力」じゃぁないからね。

だから、入力端子には電流が流れ込むダケじゃなくって、入力端子が電流を吐き出すコトもあるからね。

(どーだヤヤこしいだろーw)

|

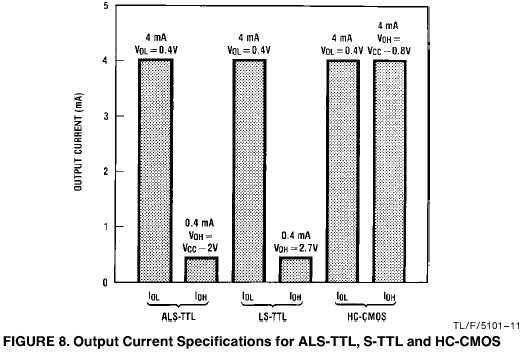

8番目のグラフ、縦軸は出力電流。

各シリーズのICの出力端子が、どんだけ電流を流せるかを示している。

74LSと74LASは、'0'を出力するときは4mAの電流を流せるけれど、'1'を出力する時には0.4mAしか流せないって書いてある。

前のグラフ7と合わせて考えると、'0'が入力される入力端子は0.4mAの電流を流してしまうんだから、1本の出力端子に入力端子を10本繋ぐと、もうICの電流出力能力を食い潰してしまうコトになる。

この点、74HCだと、単純計算では4000個の入力を繋げるコトになる。

実際に4000個の入力を繋ぐと、配線のリーク電流だって無視できないし、それに負荷容量が増えて信号伝達が遅くなる。

|

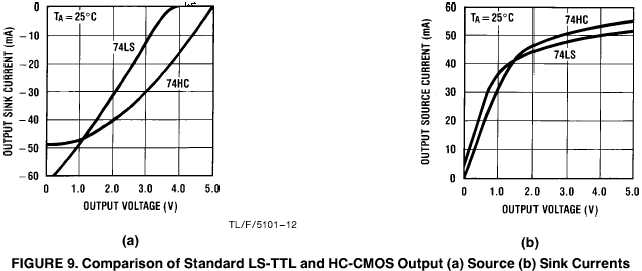

9番目のグラフ、横軸が出力電流で縦軸が出力電流。おんや、ソースとシンクが逆になってるっぽ。

左側の(a)のグラフは、「'1'を出力しているICの出力に、どんどん電流を流し出させたら、どれだけ電圧が落ちるか」を示している。

右側の(b)のグラフは、「'0'を出力しているICの出力に、どんどん電流を流し込んだら、どれだけ電圧が上がるか」を示している。

よーは、ものすごくイジワルなコトをしているw。

まぁ、このグラフを使うのは、ロジックICの出力でLEDとかモーターとかソレノイドとか、そういう電流を食うデバイスを直接駆動しようって時くらいかな。。。。

このグラフも代表的な特性を示しているダケなんで、「74LS00の出力を'1'にして30mA流し出させたら、出力電圧は常に2Vになる」なんて解釈したら、アカンよw

|

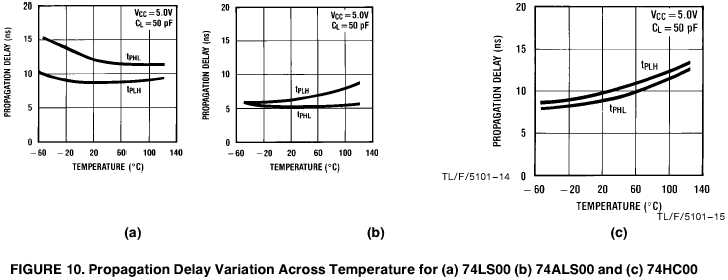

10番目のグラフ。横軸が温度で、縦軸が信号遅延時間。「温度が変化すると、遅延時間が変化するよ」ってコトを示している。

TPLHとTPHLの2本の線があるのは、出力が'1'から'0'に変化する時と、'0'から'1'に変化する時で、遅延時間が違うから。

これも代表的特性だから、「遅延時間を計れば温度が判る」なんてコトは考えないよーに。(1台づつ精密調整するなら話は別だけどw)

|

さぁ、各74シリーズICでイロイロ違いがあったけど、試験or宿題の解答として書くべきなのは、どの項目かな?

それはやっぱ、「授業でどの項目が説明されたか」に依存するんだな、やっぱ。

さぁ、ちゃんとノート取ってる友達を探そうwww

|